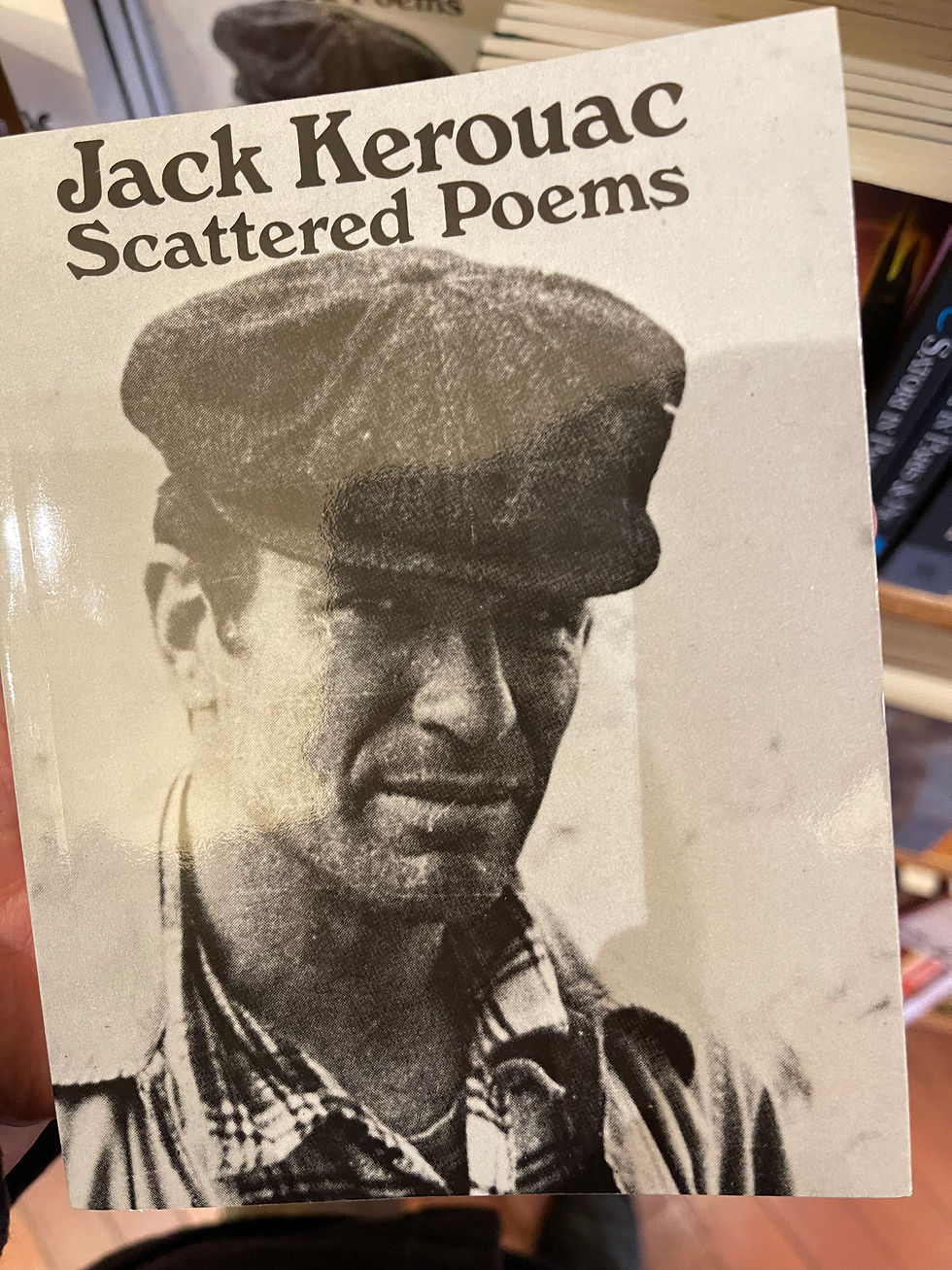

给凯鲁亚克的一封信 A Letter to Jack Kerouac

- 2025年8月30日

- 讀畢需時 4 分鐘

已更新:2025年9月1日

……2002年1月4日,江边鱼嘴,雾锁青山,烟绕码头,破旧的竹棚、废弃的旧楼,古镇、新街,生活如青山上的竹林郁郁葱葱。

一声汽笛,又来了一艘船,我忽然想起凯鲁亚克。

凯鲁亚克,我灵魂的兄弟,我在江边等你,我知道你是来不了了,我已经在你的书中经历了你的1947年,经历了5次穿越美利坚的旅程,经历了大雨、孤独,饥饿时舔舔那颗感冒药片,回家的路上差一点没捡起那个被踩灭的烟头,但旅途的幸福、欢欣,与陌生姑娘相逢相遇相爱的快乐,永生永世不生不灭,好像天地早已注定了这一切,预定了你我,预定了过去、未来。

雅克兄弟,你我只是江上海边的一颗沙砾,但当我们醉倒,总有神灵将我们扶起,那是绵绵不觉的海浪,是深山寺庙的远钟,是一个墨西哥姑娘或鱼嘴姑娘的一双手,一双辛勤劳动的手将我们扶起来。金斯堡兄弟,你别笑,扶不起倒——你看见一代精英吸毒、流浪,恍恍惚惚,穿过曼哈顿、布鲁克林;我看见他们又从纽约溜走,去往墨西哥,或来到中国,来到深山寺庙,即将被淹没的古镇——走呀,on the road,这路也是一条江,一片海,一座东方小客栈——你们要是活着该有多好,克服千难万险我也会请你们来,来到长江边的鱼嘴小镇,喝一种枸杞泡的烈酒,这种红的酒柔和强劲,比五月的阳光更暖。你看,江上又来了一只船,船上飘着一面红旗,红旗下是一些受苦人,他们历尽生活艰难,他们背着竹筐,鸡蛋或橘树苗从橘林深处走来,我想,雅克兄弟,若是在中国,你也会在这艘船上,江上雾蒙蒙,水澹澹,你若站在船头,我一眼就能认出你来。

在路上的兄弟,生命苦短,我们只能盲目上路,把命运交给身边的风云,交给苦难的人们,和他们在一起,我们乐天知命。

走了十年,我来到江边鱼嘴,听说这里曾有一条大鱼游过,留下岩石的鱼嘴,鱼嘴镇因此得名。这里再过一年即将被江水淹没,因为三峡水电工程,居民将迁往高处,将祖传的房屋、家园留在江底,这是命。

我在未来的江底给你写信,你的路早已像阳光一样散入世界各地,世代朝圣者的心灵,他们从前在纽约吸毒……后来又去了青藏高原的寺庙与乞丐一同修行,捕捉体内的光环 ,现世的神灵,如今我来到江边灰蒙蒙的小镇,孤苦伶仃。

因为从远远近近到这里赶集的农民都一一回去了,他们中有目不识丁的村夫,怀瑾握瑜的先知,他们坐在千年的黄桷树下,古屋茶舍,讲述着历代的传奇经历。有一个故事我一直舍不得告诉任何人,现在告诉你:在鱼嘴古镇,从前有一座佛庙,庙里有位高僧名叫果培,有一天,那是清朝年间,果培找来一块块木头,堆成柴垛,亲手点燃,大火烧着寺庙,果培站在火中敲着木鱼,和寺庙一同化为灰烬。

茶馆里的老人告诉我,那是他们小时候,即民国时期,听老人说的。我不知果培为什么自焚,为什么火烧佛庙,只知道如今的老人说起他来个个肃然起敬。想一想吧,假如你生活在清朝年间的中国,鱼嘴佛庙,而果培生活在四五十年代的纽约,又会如何?这种假设也许没有意义,但此时此刻,我只有做这样的假设。当周围人都躺在天鹅绒沙发上,从政治、心理学的角度,对时世空发议论,你和狄恩一起上路,寻找面包和姑娘。而现如今,我的同事们依然在大学里空谈神学……我来到江边古镇,有时真想和镇上的古屋一起沉沦。

江边人都走了,下午五点半天就阴下来,我这就回老街不知做什么去。你知道,十年来我总是在路上思念你,你的经历已成为世界各地世代朝圣者的经历,你的路,我的路,子子孙孙,just beginning.“为人类悲哀吧。”——那位先知也常出现在我周围的人群里,正因为如此我们才上路旅行,行程中的悲哀命中注定;即使绝望、惨烈,终将战胜平庸和空虚。

而今,在灰蒙蒙的江边,上船下船的旅客中,出现的不是当初那位白发先知,而是凯鲁亚克,你和从前一样年轻、英俊,风尘仆仆,你从江边走来,轻轻对我说:“为人类祝福,我的朋友。”你化在雾中,明天我再去对岸山林找你,据说那儿有几户移民,几株大芭蕉树生长在门前山坡,今夜你就在那儿住。

对于鱼嘴镇的人来说,长江只是一片湖泊,或一条小河,停在山下的岩石旁,石鱼张着嘴,却从未游入江中;鱼嘴镇的人们祖祖辈辈在这里生活,而这里即将被洪水淹没。

对于鱼嘴镇的人来说,天总是雾蒙蒙的,江总是慢悠悠的,你从海上来,我从江中过。对于永恒的漂泊者,鱼嘴是一颗古老而神奇的星宿。

我在鱼嘴为你的灵魂祝福,为人类祝福。

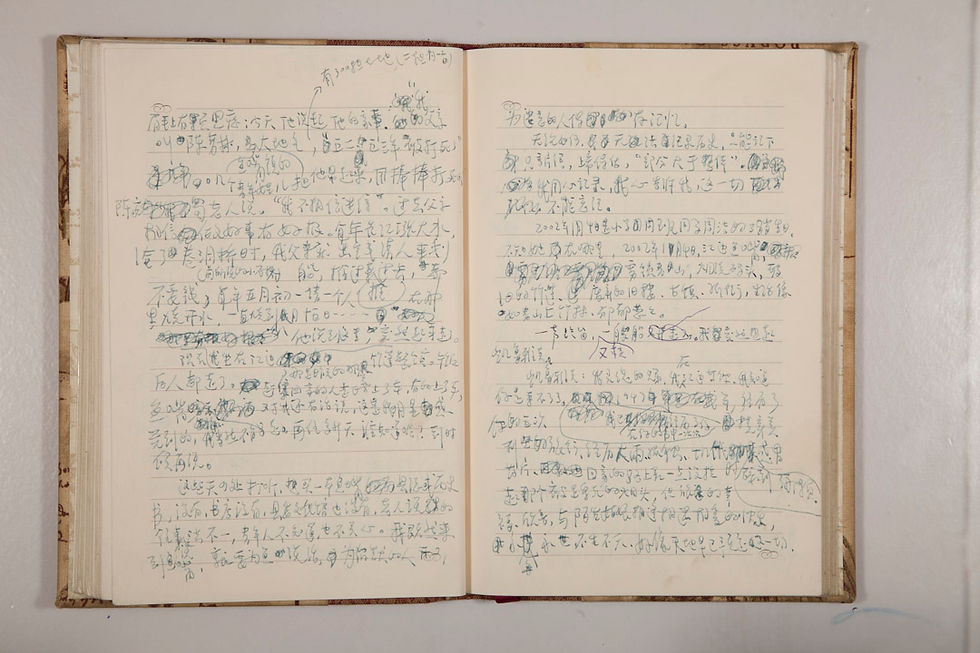

信还没写完,我又上路了。我知道这封信是写不完的,就像一次旅行结束,就意味着下一次旅途的开始,傍晚回去小睡了一会儿,醒来又是新的一天。

留言